Lo sguardo gentile del dolce stil novo

Gli occhi come specchio dell’anima e riflesso dei sentimenti toccano spesso i versi letterari delle epoche più diverse, specie quando si tingono delle connotazioni d’amore. Una corrente più delle altre ne fa il proprio baluardo, la poesia stilnovistica, tutta incentrata sulla poetica dello sguardo che arriva diritto al cuore e che si fa portavoce di una nuova aristocrazia, non quella di sangue ma quella della gentilezza d’animo.

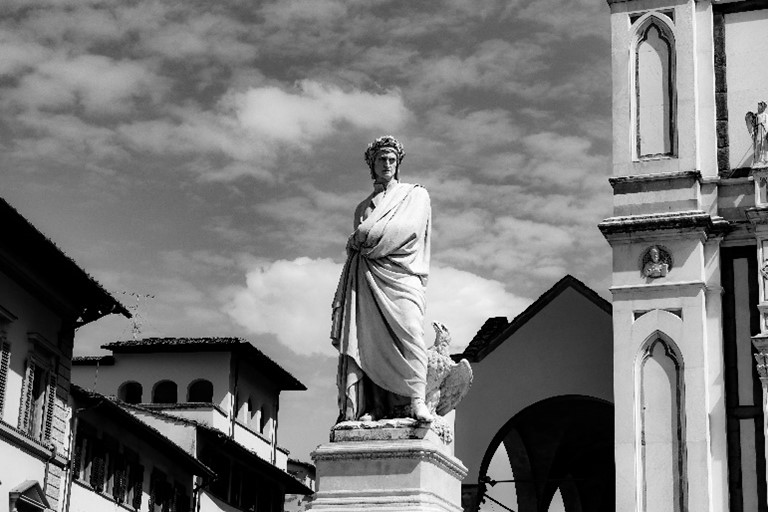

L’esponente più illustre del dolce stil novo è anche il padre della lingua italiana. Ed è proprio lui, Dante Alighieri, a battezzare così questa corrente poetica che si diffuse in Italia fra la fine del ‘200 e gli inizi del ‘300: il termine si rintraccia nel canto XXIV del Purgatorio e vale a distinguerla dalla produzione precedente costretta nel nodo dell’eccessivo formalismo stilistico del Notaro Jacopo da Lentini e Guittone d’Arezzo. Questa nuova poesia è dolce perché semplice e soave, ed è frutto di uno stile che rivendica una sorta di rivoluzione letteraria nel modo di scrivere. Il tema prediletto è quello amoroso che si eleva ad una dimensione spirituale che può nascere solo in un cuore virtuoso, passando per gli occhi.

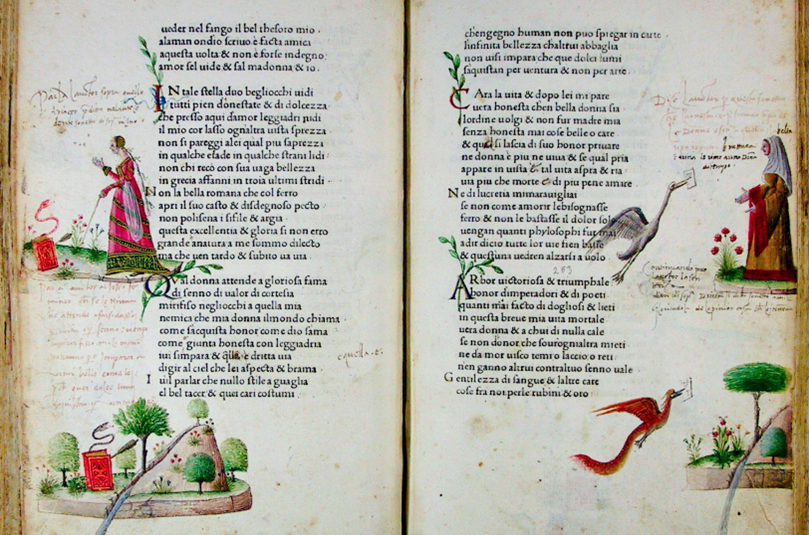

Il manifesto di questa nuova tendenza letteraria, “Al cor gentile rempaira sempre amore”, lo compone Guido Guinizzelli ed è considerato a tutti gli effetti il primo testo stilnovista. Accanto al concetto di amore assoluto e spirituale fa la sua comparsa la figura della donna angelo, identificata con la purezza di Dio, che ha il compito di nobilitare l’uomo. Qui l’amore è gioioso e la donna ha un ruolo salvifico. Guido Cavalcanti, altro esponente illustre dello stilnovismo, si concentra invece sugli effetti tutt’altro che positivi, ovvero gli sconvolgimenti che l’amore provoca infliggendo sofferenza a causa dell’inafferrabilità della donna capace, ancora una volta con gli occhi, di trapassare il cuore dell’uomo e devastarne l’anima.

Guinizzelli mette in risalto la superiorità morale della donna rispetto alla materialità dell’uomo, arrivando a fornirle poteri soprannaturali che talora provocano anche su di lui effetti drammatici: nel sonetto “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo”, il saluto e gli occhi della donna amata gli infliggono il dolore delle frecce scoccate da Amore che penetra attraverso lo sguardo, spaccando il suo cuore e rendendolo privo di spirito vitale, alla stregua di una statua di ottone. “Per li occhi passa come fa lo trono” si legge nella prima terzina, ovvero Amore passa tramite gli occhi alla stregua del tuono, qui usato nel significato di fulmine, che entra per la finestra della torre e distrugge ciò che vi trova dentro.

Tema centrale di questo sonetto sono il saluto e la vista, gli stessi di quello di Dante “Tanto gentil e tanto onesta pare” parte della raccolta “Vita Nuova”. Alighieri però, in disaccordo sia con Cavalcanti che con Guinizzelli, va oltre la concezione della donna angelicata e ne fa un tramite fra l’uomo e Dio, vestendola di misticismo: se l’uomo non è in grado di sopportarne lo sguardo, la sua sola immagine è sufficiente a sollevarlo dalle preoccupazioni terrene in quanto creatura dai poteri divini. Quando “ella altrui saluta” ogni lingua diviene muta e gli occhi altrui non ardiscono a guardarla: la visione al passaggio di Beatrice basta per rapirlo, poiché lei si mostra talmente bella a chi la guarda da infondere tramite gli occhi una dolcezza al cuore – “Mostrasi sì piacente a chi la mira, / che dà per li occhi una dolcezza al core, / che ‘ntender non la può chi no la prova” – che invita l’anima a sospirare, rivelando la sua natura celestiale. Per Dante quindi tutti i cuori, e non solo quelli gentili, possono essere nobilitati quando incontrano l’amore che li fa elevare trasformandoli. E specifica che solo chi lo sperimenta può capire.

Andando poco più in là in avanti, circa una cinquantina d’anni, viene cantato un amore che diventa un vero e proprio spartiacque perché, pur con un’eco forte dello stilnovismo, acquista un’identità duale. È celeste e terreno, sofisticato e carnale, rifiutato e imprescindibile. È totalizzante eppur mai vissuto realmente: è l’amore di Francesco Petrarca per Laura, cantato in uno dei pilastri della lingua italiana. Il “De rerum vulgarium fragmenta” meglio conosciuto come “Il Canzoniere”, è l’endecasillabo eletto alla fine del Quattrocento, complice il Bembo che lo propone tale, come testo esemplare per la lingua poetica che resterà incontrastato per lo meno fino a Leopardi. C’è come un suono perfetto nei suoi versi che esprimono altresì perfettamente il significato trasmesso, e questa è la magia di Petrarca.

Nel terzo sonetto dei 366 della raccolta, ambientato durante il venerdì santo in chiesa, arriva Laura e con lei l’innamoramento fulmineo di Petrarca: data la situazione, al poeta non sembra il caso di stare in guardia contro gli attacchi di Amore, così questi ne approfitta per colpirlo servendosi degli occhi della donna – “ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro” – e poiché sarà un amore non corrisposto, saranno gli stessi suoi occhi, già bersaglio del dio per colpirlo al cuore – “Trovommi Amor del tutto disarmato/ et aperta la via per gli occhi al core,/ che di lagrime son fatti uscio et varco”, – a diventare una porta per versare lacrime.

A differenza della donna amata da Dante, Laura non ha una funzione salvifica ma tormenta Petrarca fino allo sfinimento. È una musa che diventa simbolo della poesia stessa, un’affermazione di amore assoluto estraneo alla dimensione temporale. La presenza della donna non viene meno grazie alla fiamma d’amore che irradia col suo sguardo: l’espressione “begli occhi” rimanda subito al celebre “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” dove la caducità del tempo, che segna lo sfiorire della bellezza umana di Laura, si contrappone infatti al suo ricordo vivido: “e ʼl vago lume oltra misura ardea/ di quei begli occhi, ch’or ne son sí scarsi”.

Nel sonetto XLVI quei begli occhi sono “i micidiali specchi” portatori di distruzione, che Petrarca dirà persino essere forgiati sugli abissi infernali. Quasi un’anticipazione dello sguardo divino e infernale della Bellezza che dispensa alla rinfusa sollievo e crimine, cantato secoli dopo da Baudelaire nel suo “Inno alla Bellezza”. Si ripresenta quella dicotomia petrarchesca di bellezza affascinante e spietata, ma se lo stilnovista pensa che la morte sarebbe preferibile alla sua condizione perché significherebbe la fine della sofferenza, il poeta maledetto non ha dubbi: qualsiasi sia il rischio di chi ama, vale la pena viverlo anche se per afferrare questa bellezza divina e macabra solo per un istante.

Claudia Chiari

Occhiocapolavoro

Dott. Giuseppe Trabucchi – Medico Chirurgo – Specialista in Clinica e Chirurgia Oftalmica

P.IVA 02128970031 – C.F. TRBGPP59D30E463K

Iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi di Milano n. 25154